與其吹捧降智大女主 不如看看瑪蒂爾達的成長

◎趙晨

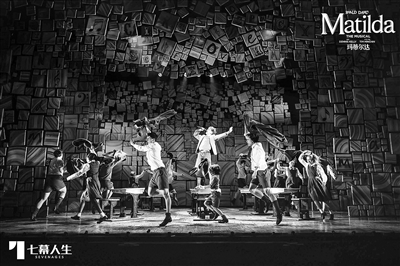

孩子們的歡聲笑語,是音樂劇《瑪蒂爾達》送給觀眾最好的禮物。此劇改編自英國作家羅爾德·達爾的同名小說,他的另一部代表作是《查理和巧克力工廠》。《瑪蒂爾達》自2010年在斯特拉福新庭院劇場首演以來獲獎不斷,將托尼獎與奧利弗獎收入囊中。這大概就是童真的魅力,即便是孩童的憂愁也引人駐足。

智慧與童真的化學反應

不到五歲的瑪蒂爾達博覽群書,聰明機靈,數學計算能力遠超常人,閱讀量之大令成年人汗顏——從拉迪亞德·吉卜林讀到格雷厄姆·格林,為了讀陀思妥耶夫斯基原版小說還自學了俄語。“從剪下臍帶的那一刻起,我就是世界第八大奇跡”——為了彰顯瑪蒂爾達的非凡才華與強大心智,該劇為她設置了大段的內心獨白與獨唱段落,天才少女的形象得到不斷強調。

可她的父母沃姆伍德夫婦并不喜歡這個聰明絕頂的孩子,甚至是厭惡。他們將這個孩子視為傷口愈合時的結痂,暫先留著,來日再剝下扔掉。他們不僅逼迫瑪蒂爾達看電視,還將她送進最殘酷的學校。無論是彌漫家中的反智庸俗,還是學校中的暴力壓抑,都讓她內憂外患,生活布滿陰云。

瑪蒂爾達怎能甘于這樣的生活?于是聰明的大腦開始高速轉動——她應對攻擊的方式,就是反擊。

當瑪蒂爾達突然發現自己擁有超能力,神童的斗智生涯有了質的飛越。強力膠、染發劑、隔空寫字等反擊事件接連發生,不僅營造了活潑的舞臺氛圍,也勾連出一條清晰的成長線索。

但成長,從來就不是一個輕松的詞匯,尤其是對瑪蒂爾達這樣過分早慧的孩童而言。《瑪蒂爾達》最令人欣慰之處便在于賦予童真以力量,在智慧與童真這一組混合試劑的化學反應下,家庭與學校里那些令人厭煩的日常困境顯出了妙趣橫生的魅力。該劇用相當的唱段篇幅來表現兒童對成年世界的諷刺與批判。劇中的煙花短暫照亮了舞臺,這場美麗的童話也照亮了成人世界的刻板與陰翳。由此,瑪蒂爾達父母與學校校長這些“反派”顯得十分滑稽,而非面目可憎。

秋千輕輕蕩起,《When I Grow Up》唱段隨之而來,這一幕可稱為全劇的高光時刻。上下擺動的不僅是童年時光的雀躍,更是步步成長、走出逆境的勇氣。“當我長大了,每天都可以吃著糖果去上班,可以熬夜可以一覺睡到大天亮”——隨心所欲,做爸爸媽媽不允許的事情,這不僅是瑪蒂爾達的心愿,也是每一個已經成年之人的心愿。

童話本就包孕著反抗精神

四歲零三個月的瑪蒂爾達最喜歡的書是《秘密花園》,因為其中充滿了秘密——鎖著的房間、大墻后的花園,孩童的純真與秘密奇妙地聯結。而真正改變瑪蒂爾達人生的書籍是《遠大前程》。狄更斯為皮普寫下的成長歷險記成為指引小女孩奮勇前行的旗幟,讓她在“艱難時世”中仍能期許“遠大前程”。

童話,包孕著反抗的火種,迸射出溢滿整個舞臺的星光。劇目宣傳海報清晰直接,主人公叉腰立于海報中央。叉腰是孩童式的反抗姿態,是面對逆境的不妥協,也是初生牛犢不怕虎的勃勃生機。瑪蒂爾達不僅勇敢地反抗著自己生活中的條條框框,也給予身邊人以反抗的力量。當瑪蒂爾達與蜜糖老師齊聲說出“她們找到了彼此”的剎那,舞臺上散發的是關乎理解的光輝,也是對反抗力量的再次強調。

電影《魔發奇緣》中,樂佩為了保護尤金性命、逃脫巫婆管制,對巫婆說:“我會用盡余生反抗你。”這是樂佩“最公主”的瞬間,反抗精神讓這位公主在迪士尼譜系中顯得堅韌有力、與眾不同。反抗,也是瑪蒂爾達除了聰明之外最動人的特質。美國學者杰克·齊普斯在《作為神話的童話作為童話的神話》一書中曾仔細梳理童話的起源,并指出:“文學童話的體制化始于17世紀的沙龍,那時不但其聽眾是成人,而且其起因也是貴族女性為了思考和表達她們對于另一些不同于男性為她們規定的社會選擇的需求。以高雅語言講述的童話是女性借以想象其生活可能得到改善的途徑。”不難看出,童話這一體裁的誕生便蘊含著反抗精神。當瑪蒂爾達的故事以這樣的體裁形式來呈現,故事背后的寓意便得到了進一步強調。

以牙還牙之外有廣闊世界

劇目在結尾設計時還是手下留情了。黑手黨的到來讓瑪蒂爾達獲得了一個能夠懲罰父母的機會,但是聰明的女孩思考片刻后放棄了具體行動,因為成為彼此的家人本就已經是一種懲罰。瑪蒂爾達還是比我們聰明,她非常清楚,“爽劇反殺”只會在影視劇中放射光彩,恒久忍耐才是面對現實生活的法門。狄更斯也深知這一點,《遠大前程》的前半段是皮普經歷重重困難在城市立足,而結尾則是過盡千帆的皮普回到淳樸的鄉間,擁抱自然。天真的皮普即便經受各種磨難與創傷,卻始終保持一顆善良之心。這不僅是狄更斯送給筆下人物的禮物,也是羅爾德·達爾借來送給瑪蒂爾達的禮物。而且聰明的瑪蒂爾達一定知道,以牙還牙之外有更廣闊的世界。一直反抗他人不如積極擁抱自己,她即將跨入真正屬于她的生活——她自己選擇的生活。

近年來大女主劇集不斷涌現,漸成影視行業大勢。可出現越多越令人焦慮,例如《以愛為營》《一念關山》,看似女性人物成為劇集主要刻畫對象,實際上女性角色依然只是作為男性權勢、才能的美麗附庸。紅袖添香式的無聊套路常演常爛,“傾國傾城”這樣的肉麻臺詞與為家國奮斗半生最終卻為男主殉情的狗血情節,都令“大女主”這個詞匯逐漸淪為笑柄。與其吹捧那些自詡獨立前衛的降智大女主,不如看看這個成長過程中充滿疑惑的小女孩瑪蒂爾達——至少這個五歲的孩童知道“只有我,可以改寫我的故事”。道理并不高深莫測,但真誠袒露已足夠動人。

供圖/七幕人生

隨便看看:

相關推薦:

網友評論:

推薦使用友言、多說、暢言(需備案后使用)等社會化評論插件